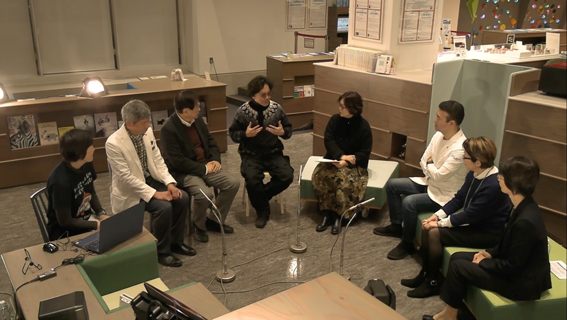

生老病死(しょうろうびょうし)を通して誰もが関わる医療。科学技術の進歩に加え、さまざまな生命の営みと精神活動への理解を深めていくことで、医療は新たな展望を拓きつつあります。今、医療はどうあるべきでしょうか。2025年2月15日(土)に、人類学者の竹倉史人さんをゲストに迎え開催した「人生の意味を探る対話Part5」。人類の精神史、知の営みを通した生命観、そしてご自身の体験についてお話しいただき、世界の認知や自然の感覚、生きる力について考えました。

【ゲスト】

竹倉史人さん(人類学者・独立研究者)

【パネリスト】

髙橋政代(公益社団法人NEXT VISION 理事、株式会社ビジョンケア代表取締役社長、医学者、眼科医)

武田志津(株式会社日立製作所 研究開発グループ技師長 兼 基礎研究センタ 日立神戸ラボ長)

仲泊聡(公益社団法人NEXT VISION 代表理事、神戸i クリニック院長、神戸市立神戸アイセンター病院 非常勤医師)

三宅琢(公益社団法人NEXT VISION 副理事長、株式会社Studio Gift Hands 代表取締役、眼科専門医、産業医)

和田浩一(公益社団法人NEXT VISION 常務理事)

山田千佳子(神戸アイセンター・ビジョンパーク世話人)

【モデレーター】

沖田京子(株式会社日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタ 担当部長)

科学と宗教は人生を豊かにする道具

-

「死んだらどうなるのか」。誰もが一度は考えるであろう答えの見えない問いで対話を切り出した竹倉さん。研究を重ねるなかで、科学やテクノロジーは人類が発明した最も偉大なもののひとつであるものの、その大きな問いの答えになるようなものではないという気づきがあったといいます。そこから竹倉さんは世界中を旅しながら、体験したことのない環境に身を置き、土地の人たちと接しながら問いへの答えを探しました。

竹倉史人さん(人類学者・独立研究者)

「結論としては、科学も宗教も根源的な問いには答えを与えてくれませんが、極めて便利な道具だということがわかりました。それを使って人生を豊かにするような道具です。この世界に宗教のようなものが生まれた4万年くらい前から現代に至る人類の思想や精神の変遷を見ると、生命や人間という存在をどう捉えるかは、時代ごとにさまざまなバージョンがあるんです。今の私たちの考え方は、そのたくさんあるバージョンの極めて特殊なひとつにすぎません」

この考え方を基本にすると、科学的思考や宗教的思考をリソースとして使い、自分の幸福度を自分でデザインできるということになるといいます。ここでいう「宗教」とは特定の宗教ではなく、あくまでも“宗教的なもの”、あるいは“宗教と呼びうるような対象”であると竹倉さん。

「宗教は“信じるもの”、“信じること”だと多くの人は思っています。でも実はそうではなく、“その設定を選択する”ことです。つまり認知フレームの設定なんです」

現在私たちが見ている世界の捉え方は、数多ある中のひとつの認知フレームにすぎない。この考え方では、認知の設定がなければ人間の幸福などは存在し得ないということになります。さらに噛み砕いて、竹倉さんは宗教を「カルチャー」という言葉で表現しました。

「よりよく生きるための先人の知恵が詰まったカルチャーです。たとえば“死”を考えたときに、人間は単なる分子の集合体だから死んだらゴミになるだけだとするか、肉体とは別に魂もあって、それは死後も続いていくものだとするか。つまり、自分にとって大切なものが担保されるような設定にするものなのだということ。だからこそリソースとしてうまく使ったほうがいいものだと考えています」

トークゲストの竹倉史人さん(左)と、モデレーターを務めた沖田京子(日立製作所)(右)

ビジョンパークは視覚障害への認知をアップデートできる場所

-

新しい展望をつくる・見つける場所として、視覚障害者がより自分らしく生きるための情報支援に取り組んできたNEXT VISION。それはまさに認知フレームのアップデートに取り組んできたと言い換えられます。リピーターとなる来館者が多いビジョンパークについて、当法人副理事長である三宅は次のように話しました。

「かつてのロービジョンケアは、認知のケアという視点がありませんでした。ビジョンパークは、『見えなくなったらもうおしまい』という認知フレームを究極までアップデートできるよう、クリエイターたちが議論を重ねてつくりました。来館者のみなさんがこんなにも楽しんでくれるのは、ここへ来たら認知が変わるからだと思います」

ビジョンパークで竹倉史人さん(左)を案内する三宅琢(NEXT VISION)(中央)と和田浩一(NEXT VISION)(右)

ビジョンパークには、あちこちに段差があります。当法人常務理事であり、自身も視覚障害の当事者である和田は、この段差のある施設の立ち上げに尽力したメンバーのひとりです。

「視覚障害がある人にとっては段差は危険だ、という考え方があると思います。でも実際は、目が見えなくても杖があれば段差も難なく移動できます。危ないのは段差があることではなく、段差があるかないかがわからないということなんです。できないだろうと思い込んでいたことも、視点を変えればできることがわかる。ここに来る方たちからは、そういう発見を楽しむ気持ちを感じています」

和田浩一

そもそも人は生まれて育つ過程において、認知フレームが形成されていきます。それは育つ環境や学びによるところが大きいといえるでしょう。私たちが当たり前に捉えている人間の存在や、時間や空間の認知すら、文化的につくりあげられた認知フレームの設定なのだと竹倉さんはいいました。

「西洋的な思想では、私たちが今ここにいることを『存在している』と表現します。ただ歴史的に見ると、『現象している』という捉え方が主流です。すべてのものに霊が宿っているというアニミズムや、神や精霊と交流するシャーマニズムの社会などでは、乳幼児死亡率が高く子どもが日常的に亡くなる。それを彼らは現象として捉え、『(魂が)還った』と表現します。また新しく生まれてきて、この世界に定着することもあるという捉え方。彼らにとって人間の存在は、生活の中での現象なんです」

認知フレームをアンインストールする

-

根源的な問いに対する普遍的な回答を探し求めていた竹倉さんがたどり着いた答えは、「自分でそれをつくらなくてはいけない」ということでした。そしてそのためには、自分がもともと持っている認知のフレームを「アンインストール」する必要があるといいます。

「子どもは親や学校、社会によって、基本的な認知フレームをインストールされて育ち、次第に自分の感覚と社会の制度にギャップを感じるようになっていきます。そこでインストールされている社会制度に則った認知フレームに合わせようとすることで、苦しさを抱えてしまう。だからこそ、まずは自分の中にどんな認知フレームがあるかということを、認知する必要があるわけです。自分の認知を認知する。メタ認知ですね。ここで有効なもののひとつに、歴史などの学問があると思います」

竹倉史人さん

その手段として、竹倉さんは世界中を巡り、自身とかけ離れた環境で生活する人たちの世界の見方をトレースしていきました。認知フレームが固定されていると「存在しているもの」でしかなかった人間の存在が、認知の設定を変えると「現象しているもの」になるように、身の回りにあるあらゆるものの捉え方が変わってきます。

認知フレームの固定化は意識の矮小化につながり、ますます認知が凝り固まっていくという悪循環に陥ります。当法人代表理事の仲泊聡は、認知フレームの固定化について、危機感を感じていたひとりでした。

「ビジョンパークを段差のある施設にすることについて、私は最初は反対していたのですが、ほかの先生方が賛成している姿が、自分自身を顧みるきっかけになりました。私自身、小さい頃から考え方を押し付けられることがとても嫌だったのに、知らず知らずのうちに認知フレームが固まって矮小化していたんですね。実際にここが完成して多様な人が訪れるようになり、素晴らしい空間だと感じています」

左から和田浩一、仲泊聡(NEXT VISION)、竹倉史人さん

施設の段差については、同じく理事を務める髙橋もその意図をこう説明しました。

「社会の中には障害のある方もない方もいて、境目があるわけではなくさまざまなグラデーションがあります。この施設も障害を切り分けず、社会と同じようにあらゆる人がいる場をつくることに意味があったと思っています」

髙橋政代(NEXT VISION 、ビジョンケア)

人生の意味が心の栄養になる

-

まず必要なのは、自分の認知フレームを認知すること。このメタ認知について、日立製作所で日立神戸ラボ長を務める武田は、今や社会のあらゆる領域で聞くようになった「インクルーシブ」というキーワードを挙げて話しました。

「前提としてマジョリティがいて、その中で困る人たちを救わないといけないという考え方が、ひとつの認知フレームであり、ここにももう少しメタ認知が必要なのではと感じました。心豊かにより良く生きるためには、日頃いかに認知フレームの中で生きているかということに気づかないといけませんね。何か環境が激変するような状況に直面したときにも、メタ認知の視点で物事の捉え方を変えられることが重要な気がします」

武田志津(日立製作所)

人生で過酷な体験をしたときに、どうしたら立ち直ることができるか。これに対し竹倉さんはこれまでの研究から、体験を成長の糧とするための認知フレームとして機能してきたのが宗教だと考えます。その真偽を問う必要はなく、「生まれ変わる」ことや「魂は生き続ける」などの設定を認知フレームに入れ込んでおくことは、存在の拡張につながり、拡張により互換性や汎用性が増してくるといいます。

「『死んだら終わり』ではなく『死んだら生まれ変わる』という設定であれば、そのうちの1回を今ここでやっているんだという考え方で世界を見ることができます。これは存在の拡張です。自身の存在を拡張すると、過酷な体験を咀嚼し、その意味を抽出することができようになります。人間は肉体を維持するために食事から栄養を摂取しますが、私は心もまったく同じことをしていると考えています。体験を通して世界を食べている。肉体における栄養に相当するものが、体験の『意味』です。消化器系の働きと同じように、人生の体験を通して咀嚼し、消化して意味を吸収しているのです」

当たり前のように思っている世界の見え方が、実は非常に特殊な認知パターンであるということ、また自分の感覚や感情、思考が<私>に結びつけられることもまた特殊な習慣だということ。まずはこうした認知をメタ認知することがはじめの一歩となります。

いろいろな「私」を使い分ける

-

眼科医でありながら、医療だけでなく教育、福祉、障害者支援などさまざまなフィールドで社会活動に取り組む三宅は、自身の活動について「認知フレームを増やし続けている」といいます。

「私にとってインクルーシブやダイバーシティは、相互理解ではなく『混ざって慣れる』ということです。一般的に病院の待合室で隣の人に話しかけることはありませんが、ビジョンパークでは誰かが知らない人に話しかけるのはよくあることで、混ざって慣れるという環境がここにはある。それがとても大事なことだと思っています。認知をアップデートし視野を広げる一番簡単な方法は、とにかく自分と価値観が違う人たちと混ざって喋るということだと思います」

三宅琢

日本では集団的思考と逆のアプローチで、個性の発揮や育成が推奨され、重要視される傾向もあります。それについて三宅は、個性がないといけないという文脈でなく、多様な視点を持っていると生きやすいということ、つまり日本人に合ったインクルーシブやダイバーシティの翻訳が重要だと話しました。これに対し竹倉さんも<私>というものをどう表象するかという認知について、キリスト教的思考と仏教的思考の違いを挙げました。

「キリスト教的思考では、神様がひとつの肉体に対してひとつの魂を入れて<私>ができあがります。それは客観性が担保された意識であり、その意識で世界を正しく認識するための正義も持ち合わせています。それに対し、仏教では『五蘊(ごうん)』といって、感覚や思考、感情などいろいろなものが束になって<私>を形成している。束になっているいろいろなものに付随して、あとから<私>の意識が発生しているという捉え方なんです。キリスト教的思考では<私>は首尾一貫していますが、仏教的思考ではさまざまな要素の集積なので、状況や文脈に応じた<私>を使い分けているというイメージです」

一定以上のスケールの社会の秩序を保つには、キリスト教的思考は必要なものですが、それはひとつの特殊なバージョンにすぎません。そうでない<私>のバージョンを持ち合わせ、状況に応じて使い分けることが、存在の拡張や認知フレームのアップデートにつながっていきます。

左から竹倉史人さん、沖田京子、三宅琢、髙橋政代

ビジョンパークの意味を拡張する

-

ビジョンパーク世話人であり、自他ともに認める「最高おたがいさま責任者」でもあるNEXT VISION事務局長の山田。今回の対話を行い、ビジョンパークを通して人生の意味を咀嚼し、消化し、吸収してきたことが、認知のフレームを拡張することにつながっていることをあらためて確信したといいます。

「私はビジョンパークで、“関所”のように『笑顔になるまで帰さない』ことを実践しています。患者さんの中には、自身をとりまく世界をどう認知するか、その選択の方法がわからなかったり、不安を抱いている方もいらっしゃいます。でもビジョンパークに来たら、今までわからなかったことがわかるかもしれません。たくさんの方がビジョンパークに希望を感じてここに集い、新たに旅立っていってほしいと願っています」

山田千佳子(NEXT VISION)

たとえビジョンパークに来られなくても、ビジョンパークの意味や価値が拡張されることで、より多くの方がつながる場所になっていくはずです。

一人ひとりがそれぞれのウェルビーイングを実現するための、全人的でインクルーシブな医療をめざす神戸アイセンター。ビジョンパークは、そのプラットフォームに深く根付き、大切な栄養を吸収してすみずみまで届けていく存在でもあります。さらに、幹が大きく育って枝が伸び、葉が繁り、そこには心地よい木陰が生まれ、みんなが集う。そんな社会全体のウェルビーイングにもつながるようなビジョンを、みなさんとともに思い描いていきます。

トークイベント終了後、出演者とスタッフが勢ぞろいして記念撮影